ミニマリストでもない限り、物を減らすのって本当に勇気が必要ですよね。

僕自身、元々はミニマリストとは全く縁のない人間で、ずっと汚部屋生活を送っていました。

しかし引越しの大変さと書籍の影響で考えを一新。

物を減らして、できる限り物を増やさない「ミニマリズム的思考」を取り入れています。

物を減らしたことで僕の人生は激変しました。

そこで今回は実体験ベースで、物を減らして実感したメリット10個と物を減らすときの注意点を解説します。

物を減らしたいけど、なかなか一歩踏み出せない人の参考になれば幸いです。

物を減らして実感したメリット10個

詳しく解説する前に、メリット10個を下記に記載します。

- 掃除への抵抗感がなくなる

- 仕事や趣味に集中できる

- 生活が気持ち良くなる

- 時間に余裕ができる

- 引っ越しがラクになる

- お金が貯まる

- 選択のストレスが減る

- 自分の好きな物に囲まれる

- 部屋を広く使える

- 買い物上手になる

1. 掃除への抵抗感がなくなる

日々の掃除の時間や手間って、馬鹿にならないです。

週に3回15分の掃除をしたとして、1週間で45分。1ヶ月で3時間。1年で36時間も掃除に時間が取られてしまいます。

また掃除は床や机など目立つ箇所だけではなく、モニターやカラーボックスのホコリ掃除なども考えると、結構面倒くさいです。

しかし、物を減らせば掃除に前向きになります。

掃除嫌いの僕も、物を減らすことで、1回の掃除時間は15分から5分に短縮。

また細かい掃除がほとんど必要ないので、掃除への抵抗感も少ないです。

「5分の掃除だし、床拭くくらいだからやるか」

今はそれくらいの考えで、掃除に対して抵抗感がなく向き合えています。

2. 仕事や趣味に集中できる

空間がクリアになると思考もクリアになって、目の前の仕事に集中できるようになる。

モノの居場所を把握できてるので、何かを取り出したり、使い終わって戻す作業を瞬時にやれる。すべての動きから無駄が排除されて作業効率が高まり、大幅な時短につながる。

簡単な原理だ。これだけで生産性は向上し、いい仕事ができるようになる。なのに、多くのビジネスパーソンがやらない。 それは、現代の日本人が「視界ノイズ」と「空間ノイズ」に鈍感すぎるからだ。

もともと日本人はノイズに敏感だった。 伝統的な建築や芸術、古き良き生活様式から、ノイズレスを好む美意識を見て取れるだろう。日本文化の象徴とされる「禅」や「茶道」なんて、最高峰のミニマリズムと称され、世界中の芸術家やクリエイターに影響を与えている。

超ミニマル主義/四角大輔

ミニマリストとして有名な四角大輔さんの本『超ミニマル主義』にも書いてあるとおりで、物を減らすと集中力が増します。

人間は視界に情報が入るだけで無意識に思考を切り替えたり、注意力が散漫になったりしてしまうものです。

四角大輔さんの言葉を借りるならば、自分が集中したいこと以外の情報である「ノイズ」をなくすには物を減らすのが一番です。

僕は少し前にテレビを手放しました。

テレビを観る頻度が少なくなっていたので手放したのですが、観る観ないに関わらず、テレビをなくしたことで集中力が増した実感があります。

これはテレビが視界に入ることで発生する「ノイズ」がなくなったことが理由だと考えられます。

3. 生活が気持ち良くなる

朝起きたときに部屋がスッキリしていて、家から帰ってきても物が散らかっていない状態は、シンプルに気持ちが良いです。

部屋は毎日を過ごす空間であり、日常と切っても切り離せません。

物を減らすことにより部屋が過ごしやすい空間になることは、生活の質を底上げしてくれます。

4. 時間に余裕ができる

先述した「掃除の時間が減ること」も理由の一つですが、物を減らすことで探し物をする時間も減ります。

平均的なビジネスパーソンは、年間150時間も探し物時間があるみたいです。(参考:PRESIDENT)

なぜ探し物の時間が生まれてしまうのか。

理由は単純で、

- 物の住所が決まっていないから

- 何を持っているか把握できていないから

です。

この問題を解決するのに一番手っ取り早いのが「物を減らす」です。

僕自身、物をなくして探す時間が多かったですが、今は探す時間ゼロです。

時間に余裕を持って生活できるようになりました。

5. 引っ越しがラクになる

引っ越しのなかでも、一番億劫で時間のかかる作業が、荷造りと荷解きです。

当たり前ですが、物が多ければ多いほど時間がかかります。

一度引っ越しの大変さを知ってしまうと、たとえ隣人トラブルや住居トラブルがあっても、なかなか引っ越しの決断ができないでしょう。

しかし物を減らせば、引っ越しに対して前向きになれます。

モノを減らして以来、僕は過去2回タクシーだけで引っ越しを完結させている。そのとき、家のモノすべてを荷詰めするのにかかった時間は20分。費用はタクシーにかかった約1900円だけ。単身者が、県内引っ越しをする際の平均費用はおよそ5万円だそうなので、相場の25分の1になる。

手放す練習/ミニマリストしぶ

ミニマリストで有名なしぶさんは、自身の著書で引っ越しにかかった時間は20分、費用は1,900円だったと書いています。

こちらは極端な例ですが、物を減らすことで今以上に時間をかけずに引っ越せるのは間違い無いです。

また物を減らせば、引っ越し費用が安くなるメリットもあるでしょう。

6. お金が貯まる

- 追加で収納を買う必要がない

- 必要以上に大きな家に住む必要がない

- 新しく物を買うときも慎重になる

以上のことから、物を減らしたことでお金も貯まるようになりました。

物が増えると、それにあわせて収納も必要になります。

ニトリやIKEAの比較的安価なお店で買ったとしても、1個の収納につき5,000円以上の費用が必要になるでしょう。

物を減らせばこのような余計なコストが発生しないため、お金を貯めやすくなります。

また買い物自体に慎重になることも、お金が貯まる習慣につながるでしょう。

7. 選択のストレスが減る

人間は1日に35,000回の決断をしているとされています。(参考:STUDY HACKER)

結果的に”決断疲れ”という現象が起き、日常の気力や活力が失われるという悪循環を生んでしまうのです。

この悪循環から脱却するために役立つのが、やはり「物を減らす」になります。

物を減らすことで選択のストレスがなくなり、決断回数を少なくできます。

Apple創業者のスティーブ・ジョブズがいつも同じ格好でいたのも、決断疲れをなくすためだったと言われていますよね。

僕自身、着る服を絞ったり、使うクレジットカードを絞ったりすることで、生活がかなりラクになりました。

生活がラクになった理由は、選択のストレスが激減したからだと思います。

8. 自分の好きな物に囲まれる

視界に入れるものが全て自分のお気に入り。

これだけで毎日が楽しくなります。

たとえば僕は部屋にアートを飾っているのですが、掃除や読書などをしているときに、ふとアートを見るだけで幸せな気持ちになります。

物が多いと情報量(ノイズ)が多くなり、何が本当に好きかわからなくなります。

僕は物を減らした結果、減らせないものがアートや本であることに気づけました。

つまり僕にとってアートや本は、本当に自分の好きなものだったんです。

そうやって自分のなかで納得感のあるものだけを残していくと、好きなものだけに囲まれた空間になり、結果的に幸福度が上がります。

9. 部屋を広く使える

物を減らしたら部屋が広く使えるようになり、次のようなメリットに気づきました。

- 気軽に家具の位置を変えられる

- 筋トレがしやすい

- 部屋に強弱がついて洗練された部屋に見える

物を減らしたら別の物を増やすのではなく、そのまま”何もない空間”を作り出す。

そうすることで、「生活のしやすさ」も「心のゆとり」も向上しました。

10. 買い物上手になる

物を減らした空間の「居心地の良さ」を感じると、物を増やすことに慎重になります。

- この服は買って本当に着続けるだろうか

- 一時の感情でこの雑貨を買おうとしていないか

- ストレス発散を買い物で解決しようとしていないか

など、よく考えてから「購入」という決断をするため、買い物して後悔することが少なくなりました。

また「値段が安いから」という理由で買い物をしなくなり、「本当にこれが欲しいから」という理由で買い物ができるようになったのも、物を減らしてからです。

物を増やすことが必ずしも正解ではないと実感したからこそ、買い物に慎重になり、結果的に買い物の質を上げることができました。

物を減らすときのポイント5つ

執着心が強かった僕は、物を減らすのに結構苦労しました。

そんな僕が上手に物を減らせるようになったのは、いろいろな書籍や動画で断捨離方法を吸収してきたからです。

なかでも特に役立った考え方を、5つ紹介します。

1. 一年以上使っていないものは即捨てる

- いつか着ると思ってクローゼットに戻した服

- いつか使うと思って棚に戻した便利グッズ

など、「いつか」と言って捨てられないものは何かしらありますよね。

本当に使うときが来るかもしれないからこそ、捨てるのを躊躇ってしまいます。

そこでおすすめしたい基準が、「一年以上使っていない物は即捨てる」という考え方です。

服や雑貨など、一年以上使っていないものは今後も使う可能性が極めて低いため、すぐにゴミ箱にいれましょう。

この基準で僕も物を手放してきましたが、今のところ後悔した物は一つもありません。

2. 迷ったときは使わない生活を1週間してみる

「捨てるのが怖い」「またすぐ欲しくなったらどうしよう」

このように思っている物は、クローゼットに入れた状態で使わない生活を1週間してみてください。

もし使わなくても何の支障もないようだったら、捨ててOKです。

本当に使いたいものや着たいものであれば、1週間使わずに過ごすことが限りなく難しいでしょう。

3. 必要・不必要の判断は人それぞれだと理解する

「自分にとって必要な物」というのは、人によって違います。

たとえば電子書籍がここまで流行っているなかでも、僕はかさばる紙の本を20冊以上置いています。

自分にとって必要な物は、ゲームかもしれないし、楽器かもしれません。

「生産性」や「効率」だけではなく、「自分の生活を幸福にしてくれるか」という基準で物は減らしていくべきです。

何が自分を幸福にしてくれるかは人それぞれなので、「これは周りから見たらムダと言われるかもしれない……」などは考えず、自分基準で物を減らすようにしましょう。

4. 「売る」ではなく「捨てる」の発想にする

メルカリやラクマが主流になった昨今では、「なんでも売れる時代」と言っても過言ではないでしょう。

ハーゲンダッツの蓋なんかも数百円で売れるというので、需要がどこにあるかは分かりません。

しかし物を減らす目的であるならば、「なんでもかんでも売る」という発想はやめましょう。

理由は、売る時間や手間が負担になって物減らしが進まなくなるからです。

加えて、今は大量生産による「モノ余りの時代」だ。あなたにとってのガラクタは、他人にとってもガラクタなのだ。

手放す練習/ミニマリストしぶ

僕はこの文章に出会ってから、物は「売る」ではなく「捨てる」を優先するようになりました。

ただしブランドの財布やゲーム、テレビなどの数万円の値打ちが出るものは、しっかりと売るようにしています。

あくまで目安ですが、「メルカリの相場が5000円以下」の物は捨てる手間よりも売る手間が上回るので、捨てても良いでしょう。

5. 粗大ゴミはジモティーを活用してみる

「売る」のではなく「捨てる」を優先すると言いましたが、コストや手間がかかる粗大ゴミに関してはジモティーの活用がおすすめです。

ジモティーは自宅付近まで欲しい人が引き取りにきてくれるので、手放すのが本当にラクです。

- 机

- 椅子

- テレビ

などの処分が大変なものは、ジモティーを活用してみてください。

僕の場合、テレビについては出品した日に受け取り手が見つかり、椅子についても1週間以内に引き取り手が見つかりました。

物を減らすときに読みたい1冊

以上が僕の体験談を含めた「物を減らして良かったこと」になります。

最後に1冊、物を減らそうと思ったきっかけの本を紹介します。

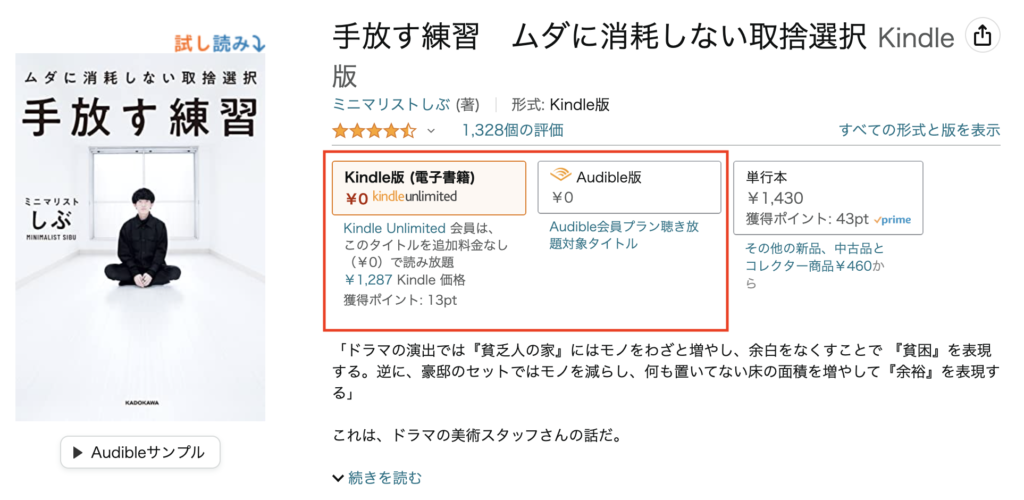

何度も引用しているミニマリストしぶさんの『手放す練習』です。

しぶさんレベルのミニマリストを目指すのは難しいですが、

- 物が少ない空間の気持ちよさ

- 物の減らし方

- 物を減らした人の人生がうまくいく理由

などを実体験や文献を踏まえて理解できます。

物に溢れた現代を生きる僕たちの助けになる1冊なので、ぜひ手に取ってみてください。

ちなみに初月無料の『Kindle Unlimited(読み放題)』『Audible(聴き放題)』の対象にも頻繁になるので、一度チェックしてみてください!